Contents of Report

上田皮ふ科

迷ってもいい。ゆっくりでいい。【就労継続支援B型事業所 Pastel 】が支援する、自分らしさを取り戻す旅

「◯◯さんは、細かい掃除が得意なんです。今日取材来てもらってよかったね〜!」

お昼時。夏直前の日差しと気温のなか、椅子をひとつひとつ丁寧に拭きあげる男性。スタッフの方の優しい声掛けに、より一層力が入ったようだ。そんな素朴だけど幸せな瞬間に胸がきゅんとする。

ここは、障がいを持つ方が一般就労を目指して通う場所、就労継続支援事業所『Pastel(パステル)』。今日はちょうど午前中、室内でのお仕事を済ませたあと、グループ会社のクリニックのお掃除に来たという。

就労継続支援とは、障がい者の方に対して、働くための支援をすること。一人ひとりの体調に合ったペースで仕事をしながら、社会のルールやマナー、継続力を身につけるのだ。

施設管理者の馬場さん「できないことは、あまり求めないようにしてるんです。どうにか楽しく、継続できるように、がんばれ、がんばれーって言って。」

「パステル」と言う名前のとおり、施設内には利用者の方たちと一緒に作ったというカラフルな作品がちらほら。おおきな窓から光が差し込み、気持ちのよい風が吹くこの場所で、みなさん手元の作業にもくもくと取り組んでいた。

無責任な「いってらっしゃい」は言わない

「就労継続支援」には、A型とB型2つのタイプがあり、受けられる支援や対象者に決まりがある。

2つの大きな違いは、”雇用契約(※)を結ぶかどうか”。A型では、雇用契約を結ぶため労働時間に決まりがあり、一般社員に近い働き方をする。最低賃金は保障されており、労働時間に対して給与が支払われる。

一方でB型は、雇用契約は結ばずに、体調や能力に合わせて、自分のペースでゆっくり働くことができる。最低賃金は保障されていないため、生産活動に応じた給与を「工賃」という形で支払われる。

※雇用契約… 労働者が使用者(雇用主)の元で労働に従事し、使用者はそれに対する賃金を労働者の支払う約束をする契約のこと

パステルはB型にあたり、障害福祉サービス受給者証(※)を持つ18歳以上の方であれば利用することができる。一般就労で働くのは難しいが、働きたいという意志のある方がここに来て、スキルアップを目指すのだ。

※障害福祉サービス受給者証...障害福祉サービスを利用する際に必要となる証明書。各市町村から交付される。

パステルでの主な生産活動は、上田皮ふ科で販売する化粧品の梱包や発送、チラシの封入、マルシェで販売するアクセサリーづくり、施設外での清掃活動など。朝の9時半から活動が始まり、1日で合計5時間ほどだという。

「ただここを卒業させて、『はい、いってらっしゃい』っていうわけにはいかない。ここで訓練して、一般就労した方も見てきてるんですけど、そこでも苦労するところが結構あるので。ここを卒業したあとも、その先で長く続けることとか、ちゃんとストレスを発散する習慣を身につけさせないとなっていう責任は感じます。」

利用者の方の年齢や障がいは、身体、精神、発達などさまざま。生まれつき障がいをお持ちの方もいれば、途中で患った方も。

「一般就労で雇用されると、最低賃金をもらうことになるし、ある程度の能力や責任は求められるので。ちゃんと”仕事”だと思ってもらいたいんです。パッケージ詰めとかもよくしてるんですけど、これ一つでいくらになるんですよ、って教えてあげるようにしてます。”お金をもらってる”っていう責任感を持ってもらえるように。」

”パレットへ、すきな色を手に広がる世界”

これは、この施設の合言葉。 その方がどんな障がいを持っていて、これまでどんな経験をしてきたのか。どんな人と出会い、どんな関わり方をしてきたのか。いま何を思い、これからどうしていきたいのか。約20名の利用者さんが通っているそうだが、抱えているものは一人ひとり違う。

どうしたら「その人らしさ」を引き出し、寄り添っていけるだろう。障がいに対する周囲の偏見のせいで、”ほんとうの気持ち”に蓋をして生きてきた方々は、どんな支援を必要としているのだろう。そんなことを問い続けながら、今日も一人ひとりに向き合う。

あくまでもこの支援の目的は、「”その人が叶えたい目標”に焦点を当て、それに向かってステップアップをすること」であって、「一般就労をさせるためにこの施設を卒業させること」ではない。管理者の馬場さんは、「ここはゴールではなく、通過点だと思ってほしい」と語る。

「”好きなことがない”っていう方もいらっしゃるので、ここで見つかればいいなって思ってます。やりたいこと、したい仕事を見つけて、次に行く。」

ここでは仕事する以外にも、レクリエーションをして体を動かし、ストレスを発散する時間を作っているそうだ。さらに毎週木曜日には、利用者の皆さんがやりたいことに自由に取り組む時間を設けている。インターネットで調べ物をしたり、漢字の勉強をしたり。

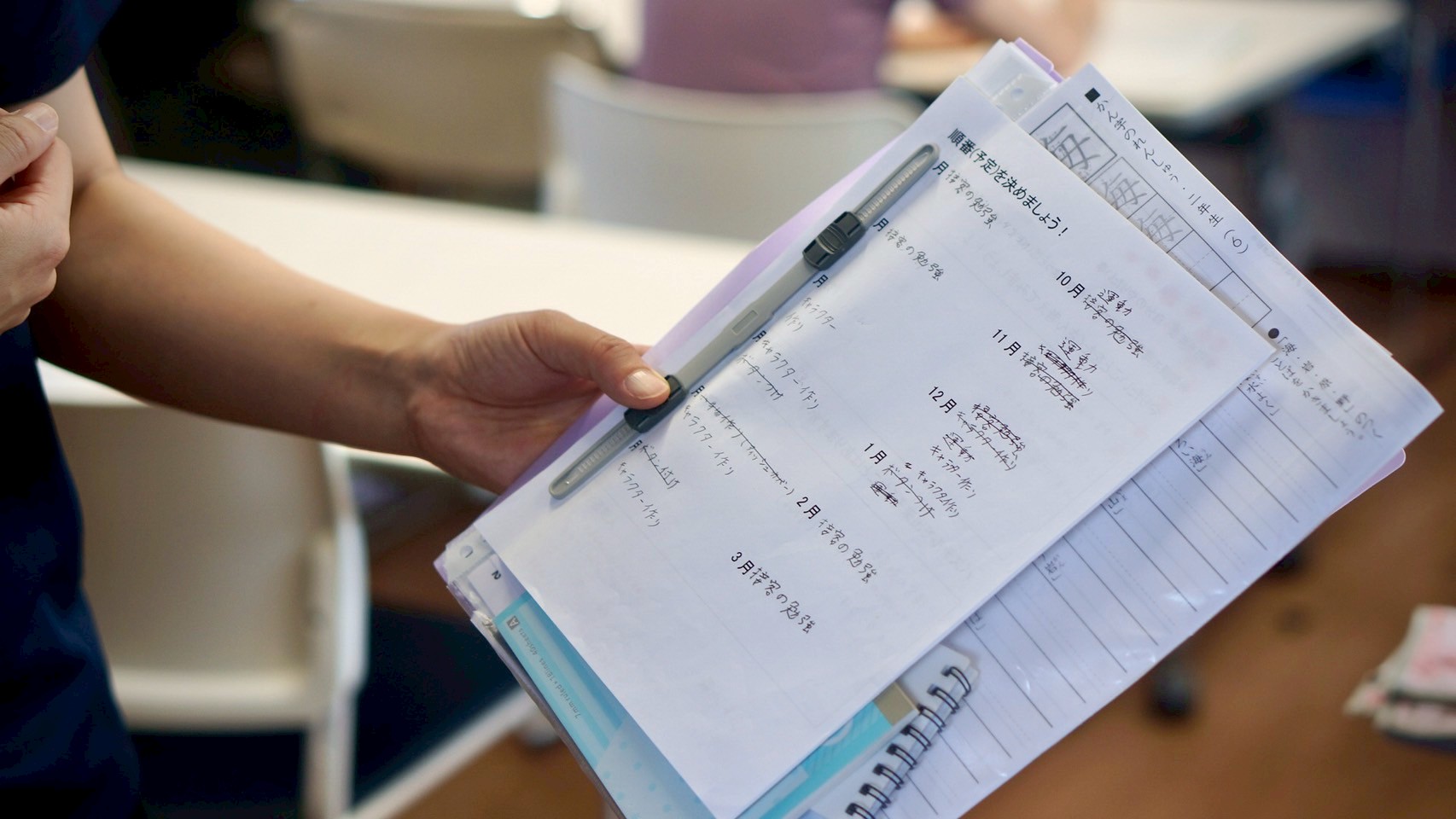

「こんなふうに、月ごとに予定を決めて頑張ってるんです。ここの利用者さんは、『これやりたいです』って言ってきてくれる方が多いですね。そうやって自分の思いを伝えてきてくれたときは、嬉しいです。ちょっとしたことだけど、そういうのが嬉しい。」

「今日は行きたくない!って言われることもありますけどね。『私たちこんなに頑張ってるのに!』と思うことだってあります(笑)」

そう冗談まじりに話すが、どんな気持ちもしっかり受け止めてくれる馬場さんの優しさが、利用者さんにも伝わっている証だと思う。「こんなことやってみたい」「こんなことができるようになりたい」、そんな想いは、自分の足で歩くための原動力になる。だから周りの反応を気にしすぎてしまうことがあっても、ここでは本当の自分でいてほしい。そう願うからこそ、それがどんなに素直すぎるものだったとしても、安心するのだという。

誰しも、やりがいを持って働ける場を

2023年8月、この施設を立ち上げたのは、上田皮ふ科院長の上田 厚登先生。普段は皮膚科の専門医として、患者様の治療に取り組んでいる。

福祉の道に進んだきっかけは、3歳上の知的障がいをもつお兄さんの影響。家族として一緒に生活するなかで、子供の頃から感じたさまざまな想いが今の夢に繋がっているという。

上田先生「同じ中学校に通っていたんですが、にいちゃんが話しかけてきた時も、恥ずかしいなという思いが強かったですね。そういう私に対して親は、怒りはしなかったんですが、『いつか分かるようになる日が来るといいね』と言われました。今となっては、それが土台になっています。」

「医者であり、障がい者の家族でもある自分ができることで、人の役に立ちたい。」その想いを軸に、2019年には一般社団法人 Paletteを設立し、グループホーム事業を運営する。しかし、福祉の道に進むなかで、向き合わなければならない現実も見えてきた。

「そもそも、障がい者の方が働ける場所が少ないんです。だから働けるだけで幸せで、その場所に魅力がある・ないはそのあとの話だし、文句が言えないのもわかる。しかし世界的に見ると、魅力的で素晴らしい職場がたくさんあるんですよね。でも、日本ではギリギリのサービスや報酬で、施設の運営もギリギリ。だけど、だからこそ、私たちがやる意味があるのかなと思っていますね。」

障がい者の方を”労働力”としてしか扱っていない事業所も存在するなか、福祉事業が発達する国「パリ」へと足を運んだ。そこで見たのは、目を輝かせながら働く障がい者の方々。日本にもそういった場所を広めたいという思いに火がついた。

そうして、2024年5月に『cafe universal』をオープン。ここでは、「健常者と障がい者の方が一緒に働ける場」を目指し、障がい者の方の雇用に積極的に取り組んでいる。パステルの利用者さんも、ここで接客の練習を重ねているそうだ。

「親御さんは、自分がいなくなった後のお子さんのことを、すごく心配されているんです。この子は自分なしで生きていくことができるんだろうかと。家族は我が子に、自分らしく人生を歩んでほしいと願っているんです。」

家族の気持ちがわかる立場として目指すのは、「一人ひとりが持ってうまれた色を見つめる場所」。施設を卒業した先でも、ありのままの笑顔でずっと輝き続けられますように。そして、お互いに違いを受け入れ、手を取り合っていけるような世界が広まっていきますように。

Field of Research

Field of Research