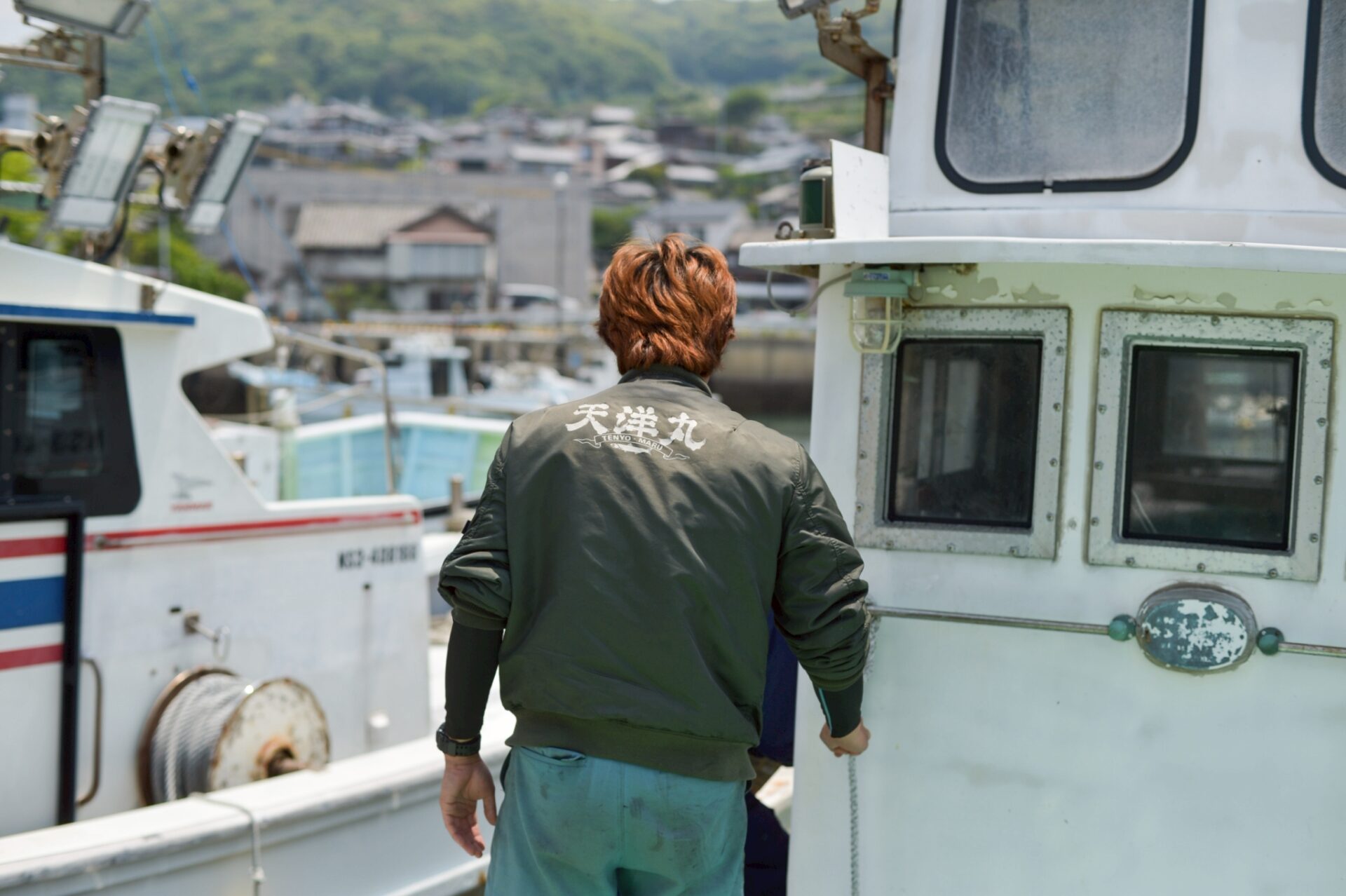

シーラカンスを夢見た少年が、橘湾で「兄貴」と出会うまで。天洋丸漁師「萩生田 惇さん」

「将来の夢は、水族館でシーラカンスの研究をすること」

少年時代の夢を叶えるため、東京海洋大学大学院を卒業し、彼が現在働く場所。それは橘湾の漁船の上だった。

なぜ彼は、漁師になったのか?その波乱万丈なキャリアの裏には、壮大な夢と、ちょっぴり不純な動機と、1人の男への熱すぎるリスペクトがあったから。これは、長崎県雲仙市にある「天洋丸」の若き頭脳、萩生田(はぎうだ)さんの、ちょっと変わった人生航路の物語である。

シーラカンス少年、海を目指す

物語の始まりは、1人の少年の少し“変わった”テレビ鑑賞に遡る。萩生田さんが幼少期に夢中になっていたのは、『アンパンマン』でも『ドラえもん』でもない。NHKの自然ドキュメンタリーだった。

萩生田:考古学や古生物が好きな親の、少々偏った教育のおかげですね(笑)

萩生田さんはそう言ってはにかむ。家庭に流れる知的な空気は、自然と好奇心を育んだ。数ある生物の中でも、萩生田さんの心を鷲掴みにしたのが「生きた化石」ことシーラカンスだった。謎に包まれたその古代魚の姿に、萩生田少年は完全に魅了されたのだ。

「この魚のことを、もっと知りたい。研究したい!」

その純粋な探究心は、やがて具体的な目標へと変化する。シーラカンスの研究ができる日本で唯一の場所、それは福島県にある水族館だった。「将来は、あの水族館の学芸員になる」中学生にして、人生の北極星を見つけたのだ。

目標が決まれば、あとはそこへ向かう最短ルートを導き出すだけ。萩生田さんの論理的な一面が早くも顔を出す。水族館の学芸員になるには、専門知識が学べる東京海洋大学が最適だ。そのためには、ある程度の学力レベルの高校に進む必要がある。そうして選んだのは、国のSSH(スーパーサイエンスハイスクール)にも指定されている、県内でも有数の進学校だった。

萩生田:ここなら、高校時代から専門的な勉強ができるな、と。そこが男子校だってことに気づいたのは、入学してからでしたけどね(笑)

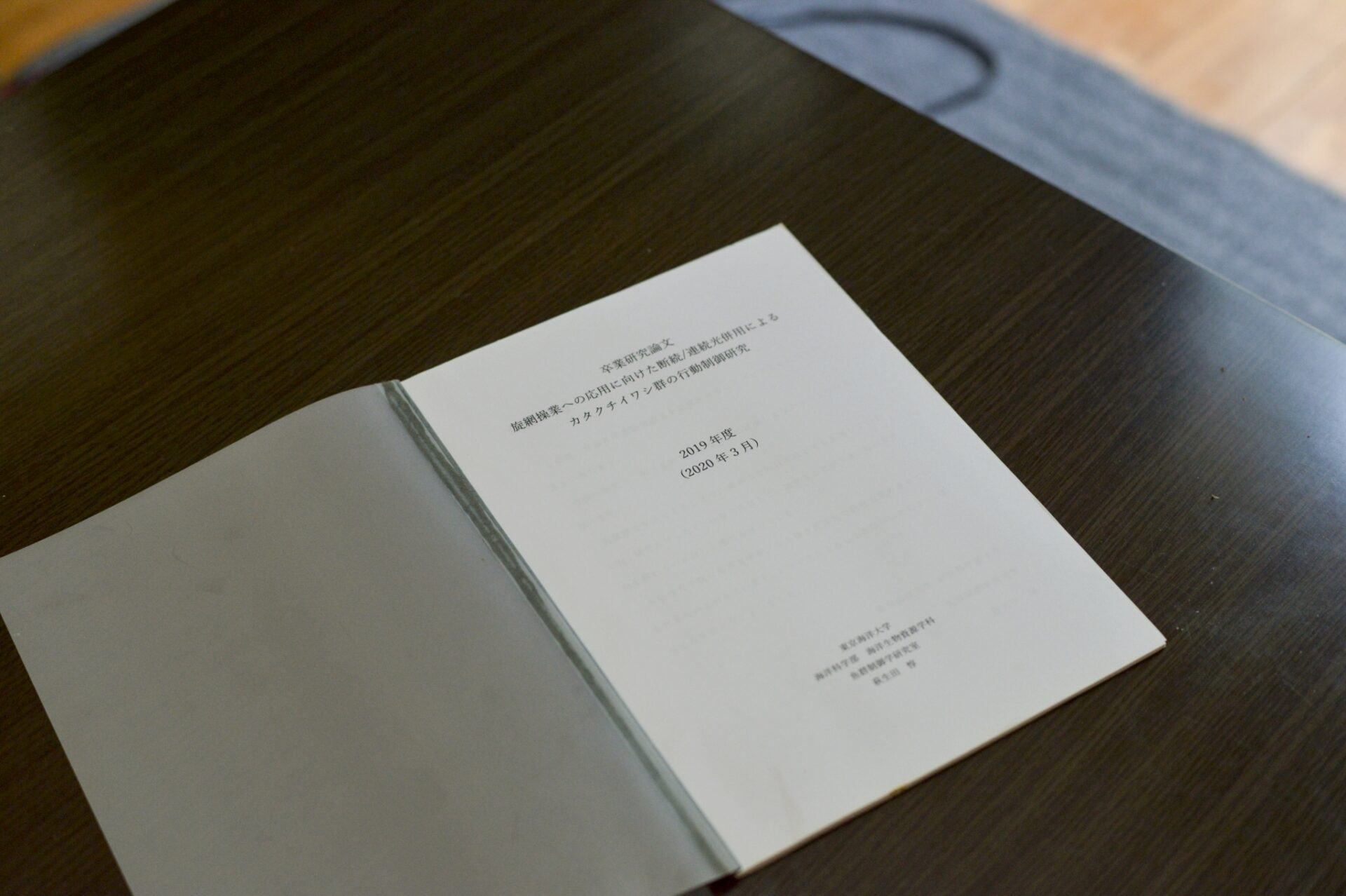

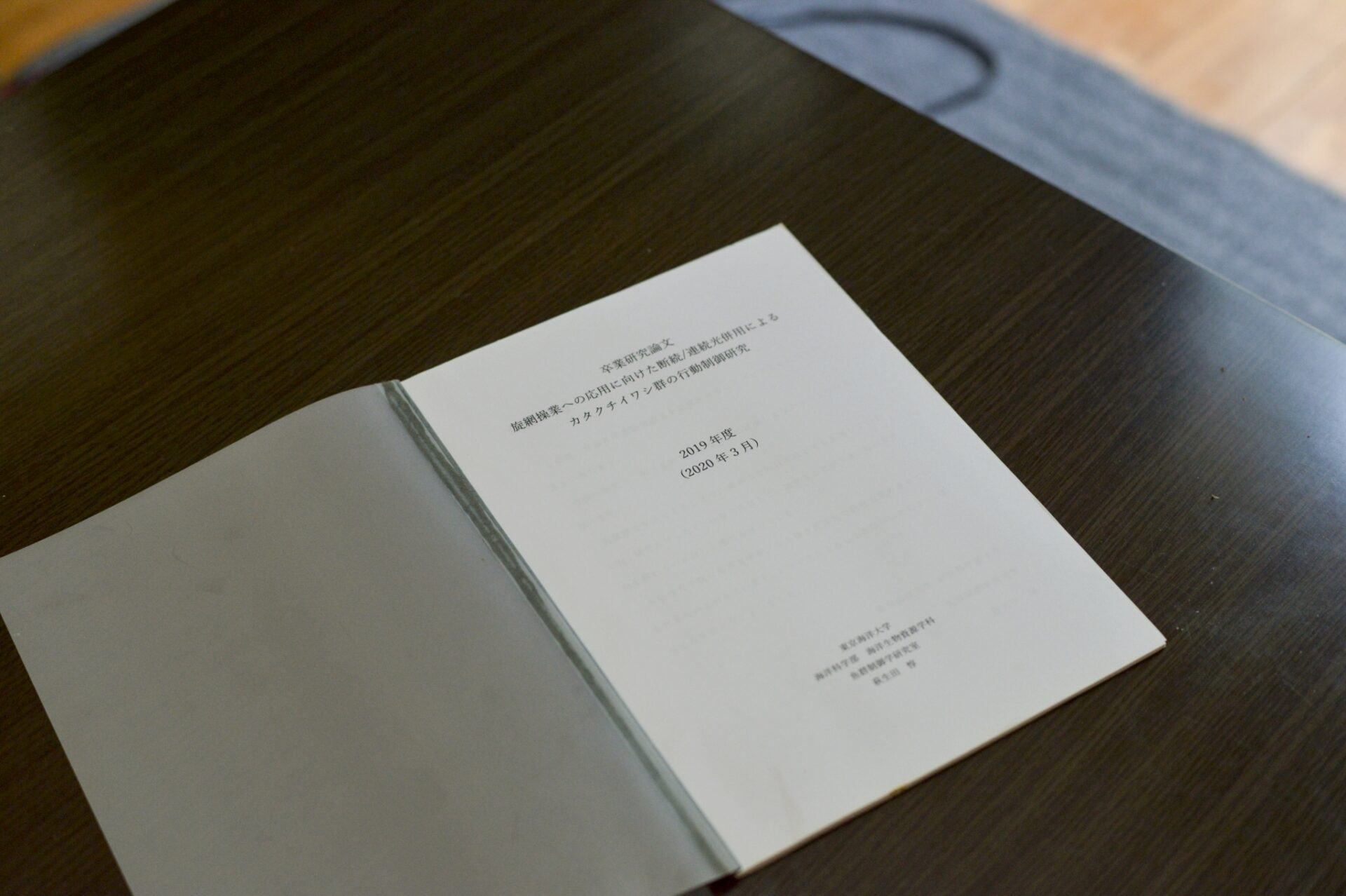

青春の小さな、しかし当人にとっては大きな誤算もあったようだが、夢に向かう萩生田さんの情熱を止めることはできなかった。計画通りに東京海洋大学、そして大学院へと進学。長年の夢はもう手の届くところまで来ていた。誰もが、研究者人生の幕開けを信じて疑わなかった。本人でさえも、そう思っていたはずだ。

夢と現実のデッドヒート!そして、長崎の「兄貴」

夢の舞台である水族館での実習。しかし、そこで萩生田青年を待ち受けていたのは、想像を絶する「生き物ガチ勢」たちの姿だった。

萩生田:彼らは、生き物を“飼う”のが好きなんです。でも僕は、あくまで“研究”がしたかった。これは……愛の方向性が違う!と悟りました。

寝食を忘れ、我が子のように生き物と向き合う同僚たち。その熱量に圧倒された萩生田さんは、驚くほどあっさりと、長年の夢に別れを告げる。ピュアすぎる動機で夢を諦めた萩生田さんは、新たな道を模索し始める。

そんな萩生田さんの前に現れたのが、長崎県雲仙市の「天洋丸」だった。研究のフィールドワークで様々な漁業の現場を訪れる中、この場所と、そして萩生田さんの人生を大きく変えるキーパーソン、兄貴として慕う白水(しらみず)さんと出会うのだ。

萩生田:仕事も面白いし、何より人が良かった。特に白水さんが。それで、思ったんです。『この船に居座りたい!』って

なんとも人間臭い、打算的な動機。萩生田さんは天洋丸に留まるための「口実」として、新たな研究テーマを探し始める。そして白羽の矢が立ったのが、イワシ漁で使う「集魚灯(しゅうぎょとう)」だった。光で魚の行動を制御するというテーマなら、この船で研究ができる。「ここにいるための、こじつけみたいなものですね」と、笑う。

そんな計画を後押ししたのが、皮肉にもコロナ禍だった。大学院の授業がオンライン中心になったことで、年の半分近くを天洋丸で過ごすように。船に乗り、仕事を手伝いながら研究を進める日々は、萩生田さんを研究者の道から、漁師という新たな航路へと、さらに強く引き寄せていった。

兄貴、俺、戻ってきたよ

萩生田さんは一度、大学院卒業後の進路として天洋丸への就職を相談する。だが、返ってきたのは意外にも「待った」の声だった。

萩生田:白水さんに『せっかく大学院まで行ったんだから、1度は外の世界を見て勉強してこい』って、怒られました

その愛あるアドバイスを受け、彼は1度だけの「寄り道」を決める。選んだのは、東京・豊洲の仲卸会社。しかし、彼の心はいつも、遠く離れた長崎の海にあった。

萩生田:早く戻りたい、という気持ちが強くて。会社を辞めて戻ってきました。

わずか1年弱でのUターン。その決断の裏には、1人の男への強い想いがあった。萩生田さんが「兄貴」と慕う、漁撈長の白水さんだ。

萩生田:面倒見がよくて、本当に兄貴分という感じなんです。僕が学生で1人でふらっと来たときも、仕事も教えてくれて、休みの日には一緒に遊びに連れて行ってくれた。飯もさんざん食わせてもらってる。あの人がいなければ、俺がここで仕事をする意味はないんです。

その言葉には、深い絆とリスペクトがにじむ。この人の力になりたい。その一心で、再び天洋丸の門を叩いた。

学生時代から散々出入りしていたため、正社員になっても「新人」扱いはされない。「新人です!」と挨拶すれば、「嘘つくな」と仲間たちから温かいツッコミが入る。そんな、萩生田さんらしい歓迎を受け、天洋丸「新人さん(笑)」の新たな船出が始まった。

理系漁師のリアルライフ

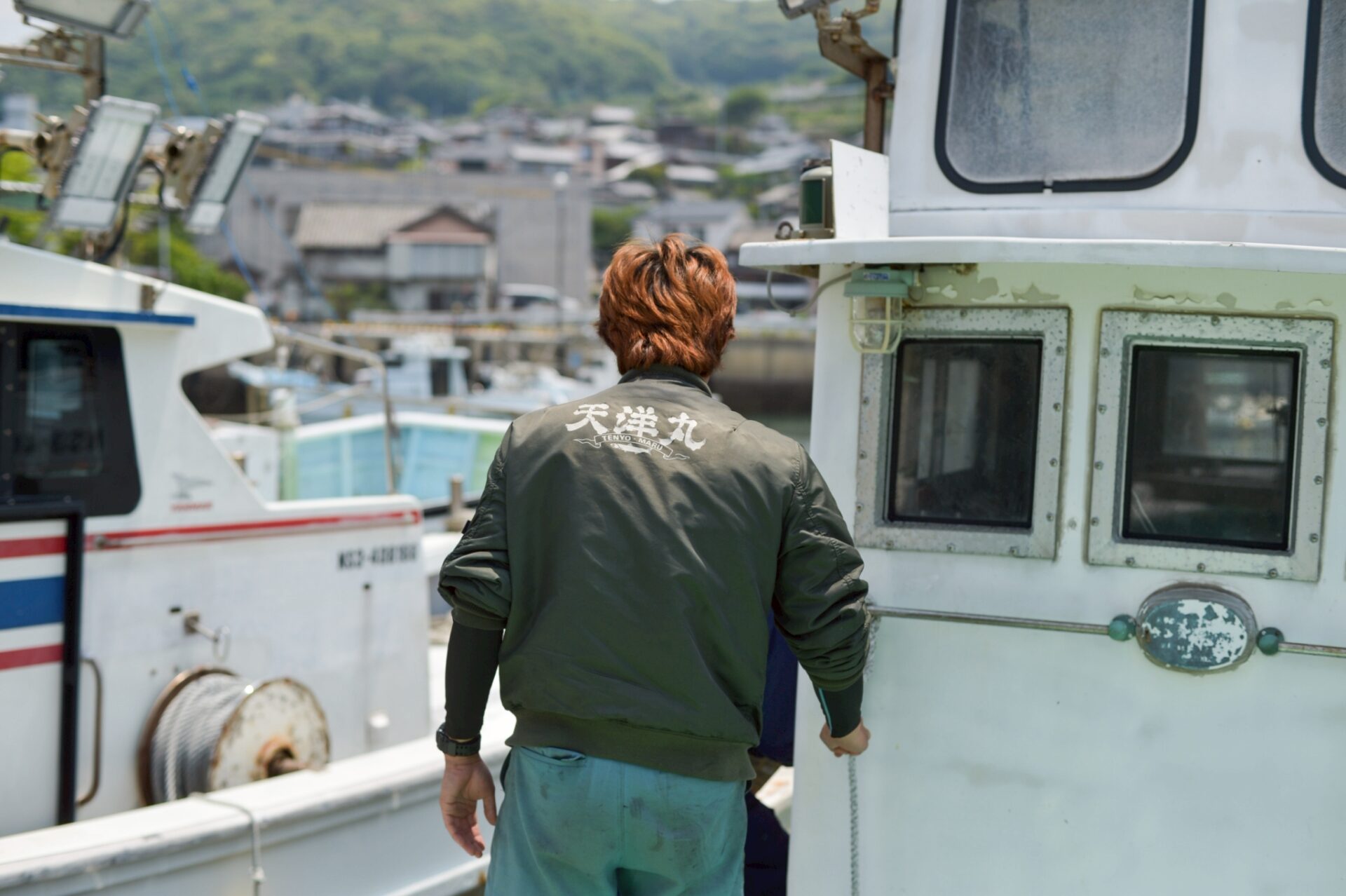

現在萩生田さんの主な役割は、網を積んだ本船のサポート役だ。

「魚を探すセンスは、ないんですよね」と自虐的に笑うが、萩生田さんの真骨頂はそこではない。かつて野球部で、冷静な判断力と配球の組み立てが求められる「キャッチャー」だった経験が、ここでも活きる。彼は持ち前の論理的思考で、船団全体の動きを読み、先回りして行動する。まさに、船団の頭脳だ。

その責任感は人一倍強い。そんな気負いすぎな優しさから、「気負いすぎだ」と、白水さんから心配されるほどだという。その不器用なほどの誠実さが、萩生田さんが仲間から信頼される理由なのだろう。

そして意外にも、元々は極度の人見知りだったという。その殻を破るキッカケになったのは「方言」だった。

萩生田:漁師たちとのコミュニケーションには、土地の言葉が不可欠だったんです。方言を話さないと、そもそも会話にならなかった。

最初は意識的に使っていた方言も、今ではすっかり染み付いた。「もう、標準語の喋り方を忘れましたよ」と笑う。その言葉は、この土地に、そして天洋丸という場所に深く根を下ろした証のようだ。

あの人のためになりたい

シーラカンスの研究者になるという夢は、1度、深い海の底に沈んだ。しかし、その航海の先で萩生田さんは、天洋丸という新たな居場所と、白水さんという人生の羅針盤を見つけた。

一見、遠回りに見えるキャリア。だが、大学で培った論理的思考も、1度社会に出た経験も、そして人見知りを克服させた方言も、すべてが今の萩生田さんを形作る大切なピースだ。

「あの人のためになりたい」

その純粋な想いを胸に、昔「生きた化石」に夢中になった、あの少年の瞳と少しも変わっていないのかもしれない。

その他の記事は下記からご覧になれます。

天洋丸その他の記事

Field of Research

Field of Research