『どんな偉人でも海はつくれない』 さかな博士育成プロジェクト 後編

さかな博士育成プロジェクト

さかな博士育成プロジェクト

2024年6月3日、南島原市の南有馬中学校にて、一般社団法人 島原半島観光連盟と日本財団 海と日本PROJECTにより始動した『さかな博士育成プロジェクト』。

日本財団 海と日本PROJECTは、子どもたちをはじめとするすべてのひとたちが、海の現状を『自分ごと』として捉え、豊かで美しい海を次世代に引き継ぐため、海をとおして人と人とが繋がることを目的として取り組んでいる。

プロジェクトの舞台となったのは、南島原市南有馬町で主にトラフグの親魚から採卵した卵を孵化させ、稚魚から成魚になるまで育てるという全国的にも珍しい種苗生産を営む株式会社 FUKUNOTANE(以下、FUKUNOTANE)。

近年、加工場を併設し、養殖場で育てたトラフグをふぐ調理師の免許を持つスタッフが捌いて刺身を提供するなど、誕生から食卓に並ぶまでを一貫して担っている。

講話・養殖場見学・加工場見学の3つの過程を通して”さかな博士”を育成するこのプロジェクト。

今回は後編・養殖場と加工場の見学に密着!

前編の様子はこちらの記事からご覧いただけます。

『生きているという感覚と、命を感じる日々』 さかな博士育成プロジェクト 前編

『みんなの笑顔のために、魚を捌く』 加工場編

加工場では、中学3年生がアジのたたき作りに挑戦。

まず、加工場スタッフの小玉 正也さんが、生きている魚を3枚におろすお手本を披露。生きた魚の脳に鋭いワイヤーを刺し、神経を締め、脳死の状態へ。そして、神経抜き、血抜き、鱗を取り、皮を剥いで見せた。この間わずか数分。ついさっきまで生きていた魚があっという間に刺身に生まれ変わる様子を、息を呑み見入る生徒たち。その目は驚きと興味で輝いていた。

「引いて、戻して」「押さえて」「すーっ」

生徒たちが、小玉さんの手捌きに合わせて口に出す。これで捌き方はバッチリ頭に入ったようだ。

いざ、アジのたたき作りに挑戦。

実際に作ってみると、あっというまに綺麗に捌き終わる子やなかなかコツを掴めない子などさまざまだが、小玉さんの的確なアドバイスや生徒たちの教えあいで、順調にアジが捌かれていく。

あるとき、生徒から「切ったときに残る身がもったいない」と声が。

生徒の気付きに、加工場場長・永田 豊さんは「身が残っていてもったいないよね。残っている部分はスプーンで取ったら無駄なく全部美味しく食べられます。唐揚げにしたら美味しいんだよ」と、魚を無駄なく使う方法を伝授。

魚を無駄なく使うことも大事だが、食べるときに残さないことも大事。

小玉さんは「お魚屋さんはみんなの笑顔にためにやっています。なので、お魚を無駄にしないようにね」と想いを伝える。

小玉さんにも、今回の生徒たちと同じくらいの、中学生と高校生のお子さんがいる。

小玉「子どもたちが小学生のときに、子どもから魚臭いってよく言われました。みんなの笑顔のために一生懸命仕事しているのにちょっと悲しいなって思うときがあるんですよね。確かにお魚って臭いけど、食べたら美味しいよね」

私たちが美味しい魚を食べられるのは、永田さんや小玉さんのような魚を捌いて市場に出してくれる方々のおかげ。

最後に、小玉さんが「お家でアジのたたきを作ってみてください。お父さん、お母さんが喜びます」と伝えると、生徒たちは「アジに限ります」と答え、笑いに包まれて加工場編は幕を閉じた。

『どんな偉人でも海は作れない』 養殖場編

養殖場編では、代表取締役・河原 邦昌さんが伝えた言葉が印象的だった。

河原「私は18歳まで大阪府にいました。大阪にも海はあるけど、南島原みたいにいろいろな魚が獲れる海は地方にしかない。どんな偉人でも海は作れないんです」

どんなに画期的なものを作る発明家でも、どんなに優れた偉業を成し遂げた偉人でも、海は作れない。

約44億年前、海がなかった地球に1,000年以上もの間 雨が降り続き、海が誕生した。海の誕生はまさに奇跡としか言い表せない。

生徒たちは、トラフグへの餌やりを体験。餌やりといっても、ただ単に餌を水槽に入れれば良いというわけではない。

河原「餌を1箇所に集中して撒いてしまうと、近くにいるトラフグが優先的に食べて、遠くから遅れてやってきたトラフグは餌を食べられません。このようなことを繰り返すと、同じ時間を生きていても体長に差ができてしまいます」

河原さんから餌の与え方を伝授された生徒たちは、トラフグのことを想いながら1食分の餌を与えきった。

また、FUKUNOTANEでは、業界でいち早く『歯切り』に着手した。

1日で4〜5万尾ものトラフグの歯を手作業で切るこの作業も、生徒たちに体験してもらった。

トラフグを片手で掴み、もう片手で爪切りのような道具で歯を切るという決して簡単ではない作業だが、生徒たちは真剣な眼差しで、何匹か体験してもらうつもりで用意していたカゴ一杯全てのトラフグの歯を切ってくれた。

人手も必要で、時間もかかり、集中力も要するこの作業。一体なぜ行うのだろうか。

河原「適切なタイミングで歯切りをしないと、餌を食べようとしたトラフグが間違えて別のトラフグの体を噛んでしまって、傷がついたり尾びれが溶けたりしてしまうんです」

トラフグの歯は、わたしたち人間の歯のように硬く、噛まれるととても痛い。

トラフグのためにも、大きくなったトラフグを食べるわたしたちのためにも、より おいしい福をとどけるために、FUKUNOTANEはひとてまを担っている。

さかな博士で溢れる半島へ

FUKUNOTANEでは、6月3日の南有馬中学校を皮切りに、現在までに10校以上の小中学校で『さかな博士育成プロジェクト』を実施している。地元の学校からや、1週約100kmの島原半島で市を跨いで来てくれたり。

プロジェクトの内容は、なんと、学年や生徒たちの特徴に合わせて毎回変えている。

加工場では、アジの皮を剥ぐところからたたきをつくったり、トラフグを贅沢に乗せたおにぎりをつくったり。

養殖場では、歯切りや餌やり、水中カメラでトラフグたちが泳ぐ姿を見せたり。

河原さんや永田さん、小玉さんをはじめとするFUKUNOTANEの社員、一般社団法人 島原半島観光連盟が一丸となって、生徒たちに楽しんでもらうため、未来のさかな博士育成のためにアイディアを出し合っている。

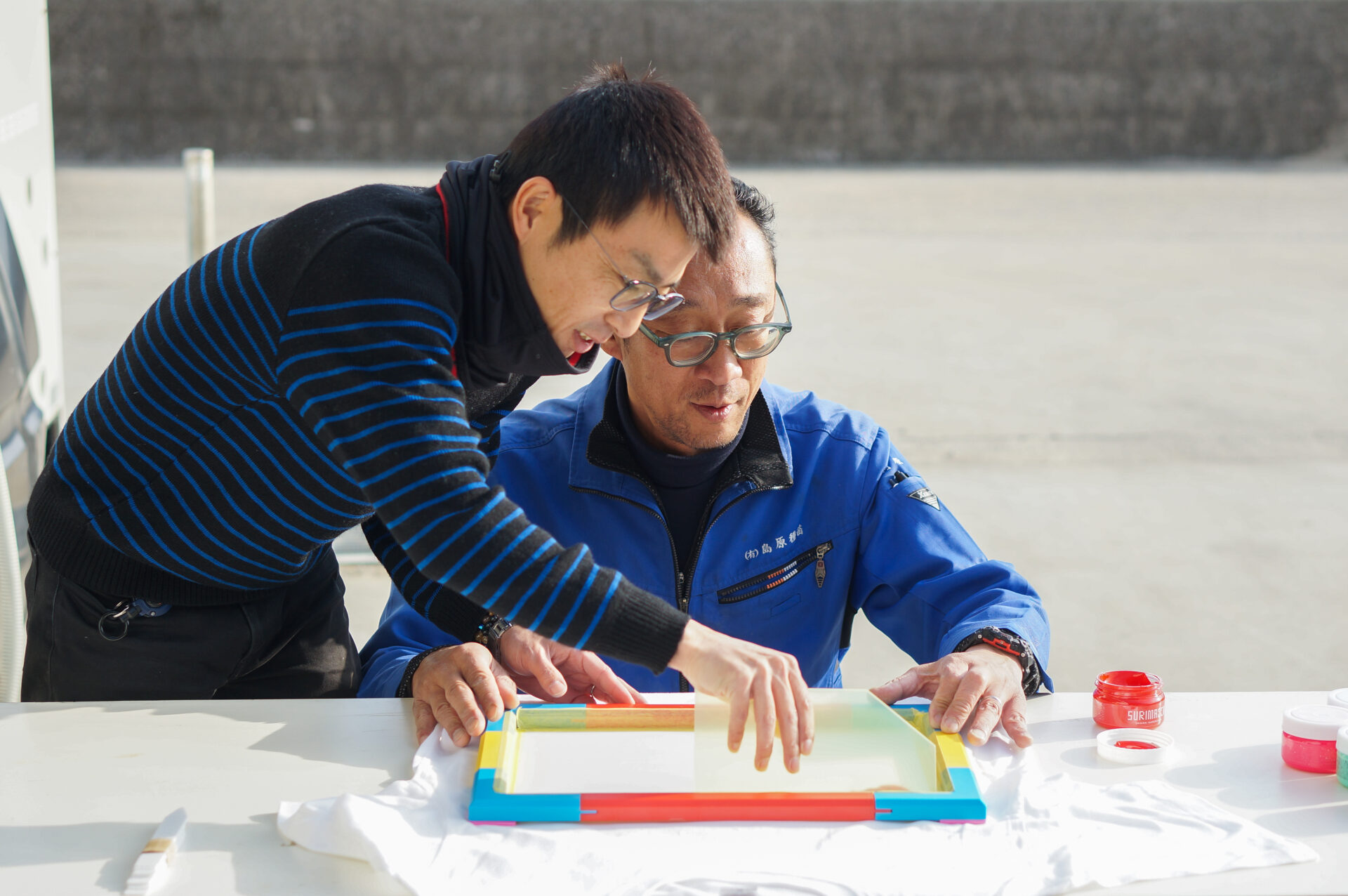

直近では、独自の世界観をシンプルな線画で描くイラストレーター ダテユウイチさんデザインの魚ノートやTシャツを作成。

たのしく、かわいく、学べるノートと、シルクスクリーンで世界にひとつだけのTシャツが完成した。

今後も、魚が好きになるようなワクワクする仕掛けを計画中!乞うご期待ください。

『さかな博士育成プロジェクト』にご興味を持ってくださった学校関係のみなさまは、日本財団 海と日本PROJECTのホームページからお問い合わせください。

Field of Research

Field of Research